研究テーマ

令和6年度 研究テーマ

第1回園内研究会

塩見先生の模範保育は、封筒を使った人形作り。3歳児たんぽぽ組で行われました。封筒の中に詰め物をし、目玉をつけたり、モールの手足をつけたりして、人形を完成させました。

第2回園内研究会

第3回園内研究会

第4回園内研究会

第5回 園内研究会

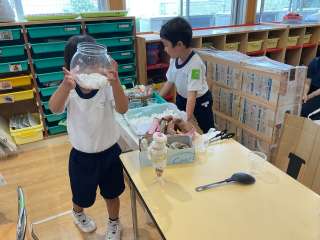

1月24日第5回園内研究会を行いました。研究保育は4歳児クラスが行いました。ちぎった模造紙を組み合わせて何かに見立て、イメージを広げながら絵を書き加えて作品を仕上げました。講師の先生には、5歳児の協同画の指導をしていただきました。透明のテーブルクロスにマジックペンで海の生き物を描き、裏返したところに台所用洗剤を混ぜたポスターカラーで色付けをしました。作品が出来上がると、子どもたちから「わー!」と歓声が挙がり、友だちと一緒に仕上げた喜びと、作品の美しさを感じているようでした。

第6回 園内研究会

2月14日(金)に今年度最後となる園内研究会を行いました。研究テーマのもと、今子どもたちが興味関心をもっている遊びが充実するよう、教材準備を行ったり、環境を整えたりして研究保育を行ないました。

3歳児もも組では、鬼の面や鬼が暮らす家、身につけるネックレス作りなど、子どもたちが「やりたい」と思う遊びの場が広がりました。たんぽぽ組では、空き箱制作から遊びが広がって道路やヘリポートが出来上がり、車を走らせたりやヘリコプターを飛ばしたりして楽しんでいました。

4歳児では、お菓子屋さんが開店。チョコレートやジュースが並び「いらっしゃいませ~」と、接客の声が響いていました。お支払いはPayPayということになり、音出し係が登場。連絡係がサインを出すと、隠れた場所から「ペイペイ!」という声が聞こえてきます。今時ですね。そのほか、コマ回しや積み木を使った町作りを楽しむ子どもたちがいました。

5歳児は、すもう、ダイビングごっこ、編み物、アイドルごっこ、コマ回しのコーナーができていました。相撲では、実況中継をする子どもが相撲の取り組みを盛り上げていました。ダイビングごっこでは、手作りの水中眼鏡や酸素ボンベを身につけて、海の生き物を観察することを楽しんでいました。アイドルごっこでは、飾りのついた衣装やインカムを身に着け、曲に合わせて踊ることを楽しんでいました。編み物をする子どもたちは、集中して取り組み、長いマフラーが出来上がっていました。コマ回しでは、どちらが長く回るか競ったり、回っている秒数を数えたりして楽しみました。

講師の先生からは、教師間の話し合いにより、子どもを見る視点が明確になってきているという評価をしていただきました。”子どもの見取り”に取り組んで2年目になりますが、まとめとなる3年次に向け、今後も教師間で話し合いを重ね、教師が見取る子どもの姿がより確かものとなるよう、研究を続けていきたいと思います。